30代ワーママのあなた、扶養について正しく理解できていますか?

このように思う30代ワーママも多いのではないでしょうか。

実は、扶養には税制上の扶養と社会保険上の扶養の2種類あり、それぞれまったく異なります。

働き方や収入によっては知らずに損をすることもあるので正しく理解するのが大切ですよ。

そこで今回は、30代ワーママ向けに、扶養の2種類の違いなどをわかりやすく解説します!

この記事が、毎日頑張るワーママのあなたのお役に立てばうれしいです♪

▼こちらの記事もおすすめ!

そもそも扶養とは?

扶養ってなに?

扶養とは、収入が少ない家族を経済的に支えている状態ですよ!

一定の条件を満たした配偶者や子ども、親などを扶養家族として登録すると、税金や社会保険料が安くなる優遇を受けられます。

扶養には、税制上の扶養と社会保険上の扶養の2種類あり、目的や適用ルールがまったく違うので別々に理解する必要がありますよ。

よく聞く扶養に2種類もあるなんて知らなかったです!

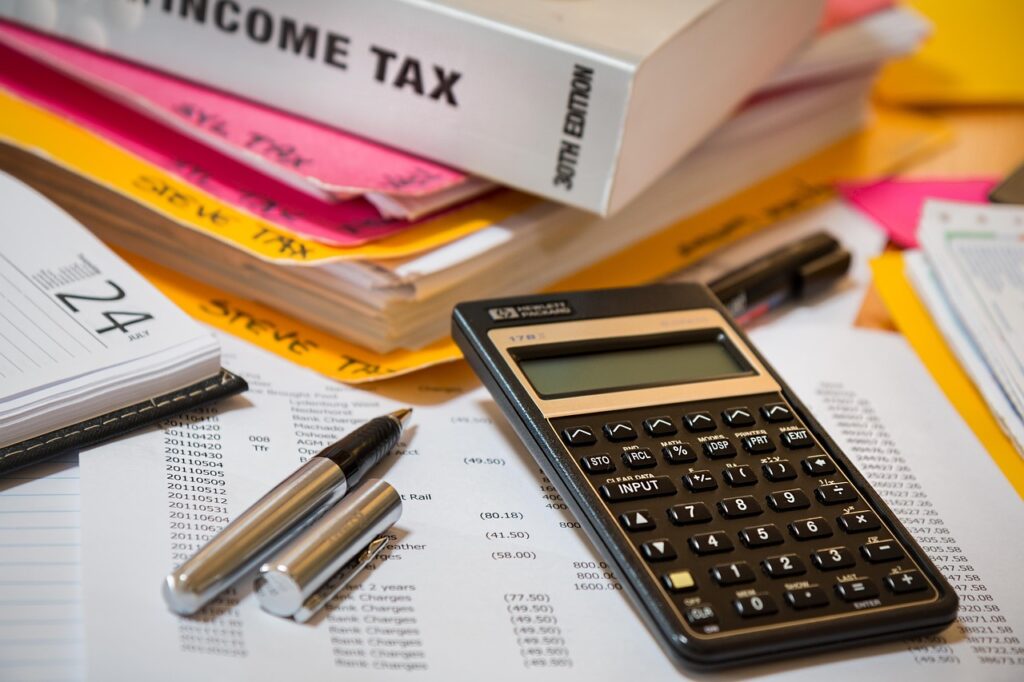

税制上の扶養とは?

税制上の扶養とは、家族の収入が一定より少ないときに、所得税や住民税が安くなる制度です。

代表的なのは配偶者控除と配偶者特別控除。

・配偶者控除:年収103万円以内の配偶者がいる場合に、納税者所得から一定額を差し引いて税金が安くなる制度。

・配偶者特別控除:配偶者の年収が103万円を超えていても、150万円未満までの範囲で段階的に控除を受けられる制度。

税制上の扶養は世帯全体の税金を減らせるのですね!

▼こちらの記事で配偶者控除と配偶者特別控除について詳しくお話ししているのでぜひチェックしてくださいね♪

社会保険上の扶養とは?

社会保険上の扶養は、健康保険や厚生年金保険で、収入が少ない家族が保険料の支払いを免除しながら保障を受けられる制度です。

この扶養に入ると、保険料を支払わずに保険証を使えたり、年金加入が不要になったりというメリットがありますよ!

① 年収が130万円未満(60歳以上や障害がある場合は180万円未満)

② 扶養してくれる人(被保険者)に生活を支えてもらっていること

→ 自分の収入よりも、扶養者からの援助の方が多い状態であることが目安。

③ 同居または生活費の援助が確認できること

→ 配偶者や子どもは同居でなくても良いが、親などは同居しているか仕送りしているなどの状態が必要。

ただし、条件によっては年収が130万円未満でも社会保険加入が義務になることがあるので注意が必要ですよ。

次の条件すべてに当てはまると年収が106万円を超えたときに社会保険に入る義務が発生。

①週の労働時間が20時間以上

②月額賃金が8万8千円以上(年収にすると約106万円)

③勤務先の従業員数が101人以上

④勤務期間が2か月を超える見込み

⑤学生ではない

社会保険上の扶養は、保障を受けつつ保険料の支払い免除になるのですね!

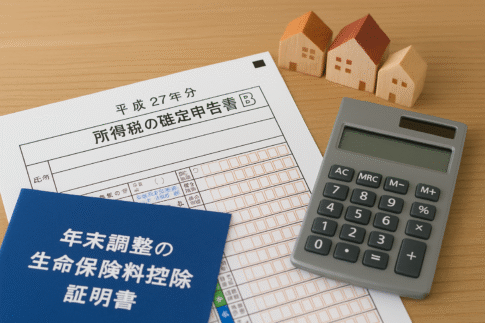

扶養2種類の違いを比較表でわかりやすく!

ここで、税制上の扶養と社会保険上の扶養の違いを表で確認してみましょう!

| 項目 | 税制上の扶養 | 社会保険上の扶養 |

|---|---|---|

| 目的 | 所得税・住民税の軽減 | 健康保険・年金の保険料免除 |

| 基準となる年収 | 103万円以下 | 130万円未満(または106万円未満) |

| 控除対象 | 配偶者控除・配偶者特別控除 | 保険料支払いの免除 |

| 判断時期 | 年末調整・確定申告 | 随時 |

数字としてよく聞く「103万円の壁」「130万円の壁」「106万円の壁」は扶養のルールや基準だったのですね…!

混同しやすいので気を付けましょうね!

30代ワーママの働き方別シミュレーション

どちらの扶養を重視するかはあなたの働き方や家庭の状況によって変わります。

たとえば…

税制・社会保険の両方で扶養に収まりやすく家計的にバランスがとれた働き方といえる。

社会保険加入必須だが、自分自身の年金記録がついたり保障内容が手厚くなったりするメリットも。

不安な場合は税理士や社会保険事務所に相談するのも一つですよ!

まとめ

税制上の扶養と社会保険上の扶養は目的も条件もまったく違う制度です。

混同しやすい内容だからこそ、違いをしっかり理解し、あなたにとって損のないように働き方を選ぶのが大切ですよ!

今回ご紹介した2種類の扶養の違いなどが、毎日頑張るワーママのお役に立てればうれしいです♪

「年収103万円以内ならセーフって聞いたことあるけど内容はわからない」

「扶養という言葉が難しくて避けてしまう…」